七小ブログ

「東京動画」でのZoom朝の会の紹介

東京都で作成している「東京動画」で小池都知事に

5月21日(木)の七小Zoom朝の会が紹介されています。

https://tokyodouga.jp/playlist/press-conference.html

11分07秒~です。

5月21日(木) 学習相談日

午後は学習相談日を行っています。

今日は6年生の相談日でしたが、

6名の児童が自主的に来て、学習や課題に取り組んでいました。

数人の教員が取組を手伝ったり、質問に答えたりしました。

自分から学校に学習に来る姿勢に、大変感心しました。

5月21日(木) 4年Zoom朝の会 スペシャルゲスト

5月21日(木)の4年2組のZoom朝の会に

スペシャルゲストの方参加してくださいました。

右下がスペシャルゲストの

小池都知事です!

都知事の登場にみんなビックリ。

都知事との会話や質問のやり取りを楽しみました。

小池都知事、お忙しい公務の中、ありがとうございました。

子供たちもありがとうございました。

テレビや新聞の取材も入りました。

校長先生と新開先生はインタビューも受けました。

5月20日(水) 3年生「ななSHOWタイム」

5月20日(水)は3年生の「ななSHOWタイム」でした。

健康確認や課題の確認をして、

学校での「新しい生活様式」をどうやって考えるかを

スライドを使って学習しました。

そのスライドは学校のホームページにも掲載しています。

5月19日(火) 6年の「Zoom朝の会」

5月19日(火) 本日は6年生の「Zoom朝の会」でした。

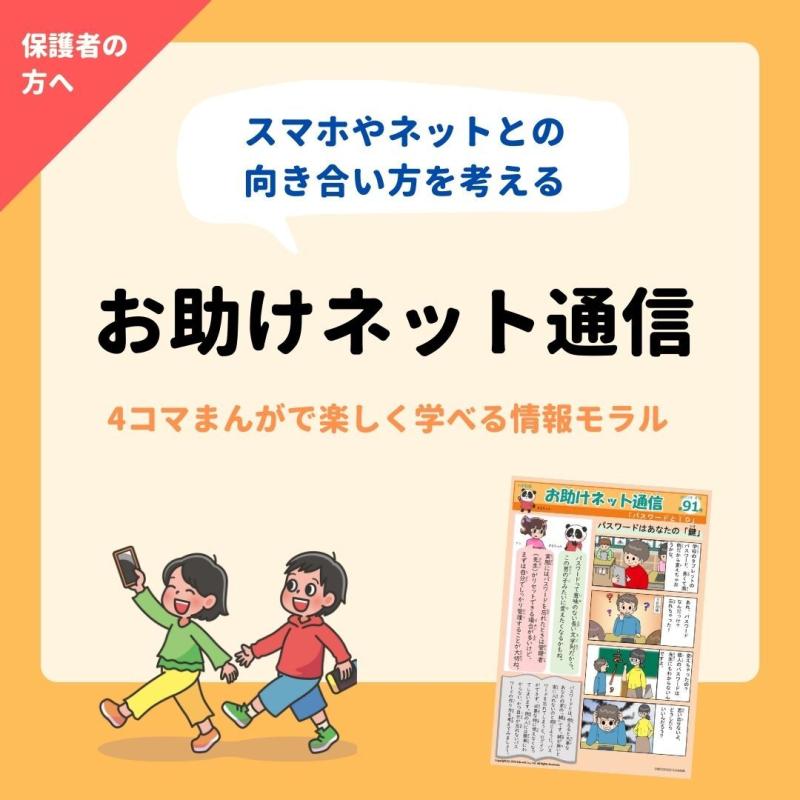

情報モラルに関する新聞「お助けネット通信」をWeb上でご覧いただけます。

子供たちがインターネットを安全に活用するためには、保護者の方々が情報モラルに関する知識をもっておくことが大切です。是非ご覧いただき、ご家族で情報モラルについて話し合ってみてください。

◇令和7年1月22日

◇令和6年11月21日

「不登校の子どもを支える保護者のひろば」の御案内チラシ.pdf

◇令和6年11月21日

学習支援ポータルサイト「きみの好き!応援サイト たのしくまなび隊」

◇令和6年11月21日

R6お子さんと学習の進め方について話してみませんか?(東京都教育委員会).pdf

◇令和5年12月22日

不安や悩みがあるときは…、一人で悩まず、相談しよう .pdf

◇令和5年12月18日

保護者の皆様へ「お子さんの学力向上のために大切なこと 」(東京都教育委員会)

◇令和5年11月15日

新型コロナウイルス感染症「後遺症」保護者向けリーフレット.pdf

◇令和5年11月8日