七小ブログ

7月5日(金) 児童朝会(教育実習生&民生児童委員の紹介)

7月5日(金)の朝会の様子です。

今回は、今日で最後になる教育実習生の挨拶と

日頃から子供たちがお世話になっている、主任児童委員、民生児童委員

の皆様の紹介です。

私たちの仲間として戻ってくることを期待して、

4週間、お疲れ様でした。

次は民生児童委員の皆様の紹介です。

朝のお忙しい時間に、ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。

図書ボランティア「Yonde!」の活動

本校ではPTAのサークル活動が盛んです。

図書ボランティアの方々は、「YONDE!」 のチームを結成し、

読み聞かせや図書室の整備をしてくださっています。

昼休みの時間に読み聞かせをしてくださる

通称「昼読み」です。

低学年を中心に人気があります。

YONDEの皆さんありがとうございます。

かわいいエプロンを着て、子供たちに読み聞かせをしてみませんか?

「YONDE!」への参加はもちろん、見学や単発でのお手伝いも

大歓迎です。興味がある方が図書担当または副校長まで!

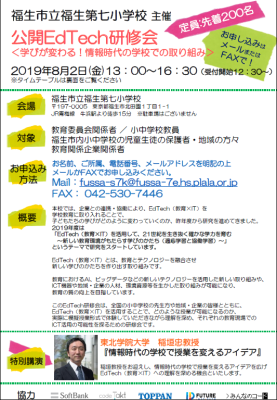

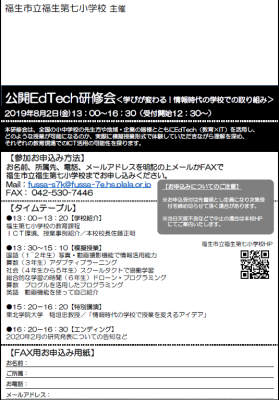

【お知らせ】 公開EdTech研修会 ~学びが変わる!情報時代の学校での取り組み~

本校では、企業との連携・協働により、EdTech(教育×IT)を学校教育に取り入れることで、子どもたちの学びがどのように変わっていくのか、昨年度から研究を進めてきました。2019年度は「EdTech(教育×IT)を活用して、21世紀を生き抜く確かな学力を育む ~新しい教育環境がもたらす学びのかたち(適応学習と協働学習)~」というテーマで研究をスタートしています。EdTech(教育×IT)とは、教育とテクノロジーを融合させ、新しい学びのかたちを作り出す取り組みです。教育におけるAI、ビッグデータなどの新しいテクノロジーを活用した新しい取り組みや、ICT機器や地域・企業の人材、環境資源等を生かした取り組みが可能になり、教育の質の向上を目指しています。

2019年8月2日(金)13:00~16:30まで、本校体育館にて、公開EdTech研修会を開催します。このEdTech研修会は、全国の小中学校の先生方や地域・企業の皆様とともに、EdTech(教育×IT)を活用することで、どのような授業が可能になるのか、実際に模擬授業形式で体験していただきながら理解を深め、それぞれの教育現場でのICT活用の可能性を探るための研修会です。小中学校の先生方はもちろん、保護者・地域の皆様も、情報時代の学校で授業を変えるアイデアに触れてみませんか。(参加申し込みは、FAXまたはメールにて受け付けています)

fussa-s7k@fussa-7e.hs.plala.or.jp

6月25日 給食試食会(まなぼー会より)

☆「まなぼー会」より☆

6月25日(火)に「まなぼー会」で給食試食会を開催しました。

19名の参加者がありました。

木村会長の挨拶です。

給食センターより課長と青山栄養教諭が来て、

給食についてお話をしてくださいました。

アレルギー対応食用の食器です。

参加者みんなで配膳しました。

メニューは子供たちも大好きなカレーです!

おいしくいただきました。

試食後、各クラスをまわり、給食を食べている様子を見学しました。

参加されたみなさん、

準備をしてくださった「まなぼー会」のみなさん

ありがとうございました。

6月26日(水)6年日光移動教室3日目(鳥めし&群馬県立歴史博物館)

日光移動教室最後の見学場所である群馬県立歴史博物館に到着しました。まずは、博物館前の芝生広場で昼食です。上州名物の鳥めしの味はどうだったでしょうか?続いて、埴輪等の展示見学と火起こし体験です。火起こしでは、きり揉み式、火打ち式、まいぎり式などの方法の中から、まいぎり式を体験して、苦労しながらも炎が上がりました。少し遅れそうですが、これから福生に向けて帰路につきます。3日間のたくさんの思い出を待っていてください。

6月26日(水)6年日光移動教室3日目(富弘美術館見学)

栃木県 日光市から群馬県みどり市に移動し、次の目的地である富弘美術館に到着です。頚椎を損傷し手足の自由を失った星野富弘さんが口に筆をくわえて書いた作品には、心を打たれるものが数多くあります。「優しさにいつでも会える」まさにそんな美術館でした。

6月26日(水)6年日光移動教室3日目(磐梯日光店でお土産)

いろは坂のたくさんのカーブを大型バスでくだり、磐梯日光店で楽しみにしていたお土産を買いました。お小遣いを手に何を買おうか真剣に迷っていましたが、「自分のものより家族のために…」と優しい気持ちがいっぱいでした。カステラやクッキーなどと合わせて、思い出もお土産として届けますので、楽しみにしていてください。

6月26日(水)6年日光移動教室3日目(朝の会&朝食)

最終日の朝を迎えました。昨夜もぐっすり眠って、みんな元気です。雲ひとつない青空、

気温10℃の爽やかな空気に包まれて朝の会です。「今日も楽しんで最高の思い出を刻みましょう!」と決意を語りました。

6月25日(火)6年日光移動教室2日目(夕食&ナイトハイク)

湯恵山荘でいただく夕食も最後になりました。この日のメニューは、ハンバーグ、鶏皮餃子と肉焼売、エビチリ、中華スープなどです。子供たちの食欲は相変わらず…景色や環境も手伝って、いつも以上にたくさん食べられます。そんなとき、食堂の大きな窓の向こうに鹿の親子や猿の家族が……草むらで食事を楽しみにやってきて、思わずみんなで見入ってしまいました。辺りが暗くなってきたら、ナイトハイクです。グループごとに歌を歌ったり、手を繋いだりしながら、街灯もない真っ暗な道を歩いてみました。東京では感じられない暗闇と静寂から普段は気付かない自然を感じることができました。

6月25日(火)6年日光移動教室2日目(益子焼き絵付け体験)

湯恵山荘の食堂スペースをお借りして、益子焼き絵付け体験です。陶芸家の田山さんのご指導のもと、想い想いの絵や文字をデザインしていきます。30分ほどで仕上がり、約2ヶ月で焼き上がって送っていただけるそうです。どんな作品になるのか楽しみですね。

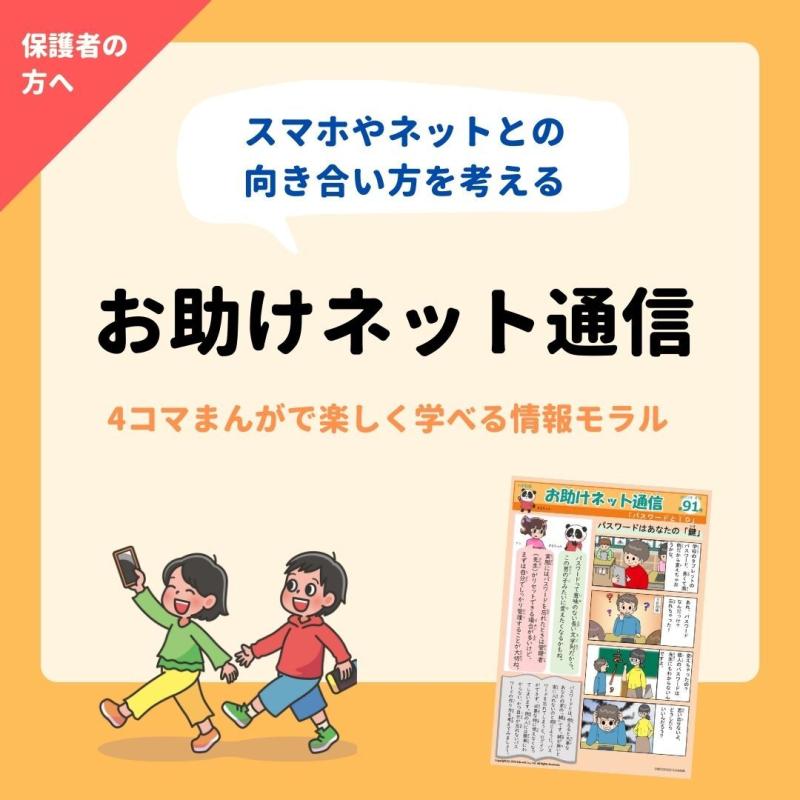

情報モラルに関する新聞「お助けネット通信」をWeb上でご覧いただけます。

子供たちがインターネットを安全に活用するためには、保護者の方々が情報モラルに関する知識をもっておくことが大切です。是非ご覧いただき、ご家族で情報モラルについて話し合ってみてください。